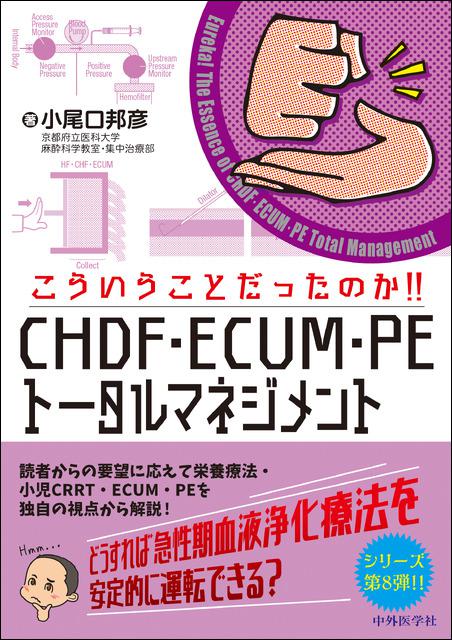

こういうことだったのか!!CHDF・ECUM・PEトータルマネジメント

小尾口邦彦 著

A5判 198頁

定価2,750円(本体2,500円 + 税)

ISBN978-4-498-16662-2

2023年11月発行

在庫あり

トップページ > 救急医学・集中治療医学 > こういうことだったのか!!CHDF・ECUM・PEトータルマネジメント

こういうことだったのか!!CHDF・ECUM・PEトータルマネジメント

小尾口邦彦 著

A5判 198頁

定価2,750円(本体2,500円 + 税)

ISBN978-4-498-16662-2

2023年11月発行

在庫あり

「どうすれば急性期血液浄化を安定的に運転できるのか?」そのコツと知識を詰め込んだ.

血液浄化は威力のある治療方法である.一方で侵襲的であり,一見するとその複雑さに苦手意識を持つ者も多い.だからこそ,表面上の知識ではなく仕組みからしっかり学び,強みと弱みを理解する必要がある.本書は,「どうすれば急性期血液浄化を安定的に運転できるのか?」をテーマに,読者が思うだろう疑問にも丁寧に答えている.正しく,かつ大元の知識を身に付け,最大限のパフォーマンスを発揮するのに役立つ1冊である.